Die Werkschau PETER RECH – 40 JAHRE KUNSTTHERAPIE wird vom 14. Oktober (Vernissage) 2022 bis Februar 2023 an der SFU Berlin in Turm 9, Columbiadamm 10 am ehem. Flughafen Tempelhof gezeigt. Die Eröffnung der Ausstellung ist um 19 Uhr.

Das Werk und das Wirken von Peter Rech einem der Begründer der deutschsprachigen Kunsttherapie, steht im Mittelpunkt der Ausstellung im Wintersemester.

Prof. Dr. Rech war von 1979 bis 2008 Professor für Kunstpädagogik an der Universität zu Köln. Von 1970-1974 arbeitete er in der Free International University (FIU) von Joseph Beuys mit.

Er war Verfasser zahlreicher Publikationen sowie Mitbegründer und Vorstandsmitglied mehrerer Gesellschaften für künstlerische Therapieformen, u.a. ab 1988 Leiter der Kölner Schule für Kunsttherapie.

Veranstaltungshinweis:

SFU Symposium | KUNST TRIFFT PSYCHE: 40 Jahre deutschsprachige Kunsttherapie

Freitag, 14. Okt. 2022, 09:00 bis Samstag, 15. Okt. 2022, 18:00

Im Memoriam PETER RECH 1943-2019 († 5.12. 2019)

Nachruf von Karl-Heinz Menzen

Peter Rech, wie wir ihn kennen, in all seiner Offenheit aber auch Verschlossenheit, wenn es um allzu Privates ging, – er ist gestorben. Auch wenn er nicht mehr wie gewohnt unter uns weilt, – in einem ca. 6 Wochen zurück-liegenden Frühstücksgespräch waren wir beide fest davon überzeugt, dass wir in einer anderen als in der gewohnten Form nach unserem Tod weiterleben würden.

Peter Rech war ein liebenswürdiger und fürsorglicher Mensch, aber auch ein stiller, zurückgezogener. Peter, zwischen auseinanderliegenden, extremen Hinsichten, die er pflegte, die er gleichzeitig zusammen zu bringen suchte: hier männlich, da weiblich, – Positionierungen, an denen er ständig arbeitete, und die er aufzulösen und in Büchern und Artikeln zu erarbeiten versuchte. So auch seine Schreibweise: Oben-Unten-Mitte, – eines scheint von vornherein klar zu sein, wo die Phrase, wo die Paraphrase hingehört. Und dann setzt er das Gehörte, dass Erfahrene ein, – oben, unten oder mittig. Er bringt es zusammen, er bringt es auf den Punkt in einer minutiösen und fast skrupulösen Art. Für die einen, die dieses lesen, fast unlesbar, weil sie den Weg zu gehen, den er vorgibt, nicht willens sind zu gehen. Für die Anderen, die wie er nach den Treff- und Schnittpunkten des Lebens suchen, hoch erkenntnisbringend. Die extremen Formulierungen, die ihn selbst überraschten, suchten die Schnittstelle, den Punkt, wo es etwas Neues zu entdecken gibt. Für diese Art des schreibenden Erkundens erhielt er in Berlin den (Tom de Toys). Aber, um das noch einmal zu betonen, Peter war eher jemand, der die erfahrenen Dinge des Lebens um- und neu zu platzieren wusste, der sie aber nicht poetisch erfand. Erstaunlich, wenn er wie in den Bildern Paul Klees, in der dieser seine scheinbar willkürlich auseinander geschnittenen und wieder zusammen-gesetzten Bild- Szenen, d.h. alles was er gesehen hatte, genau nach diesem Verfahren, wie von anderer Hand gelenkt, neu collagierte.

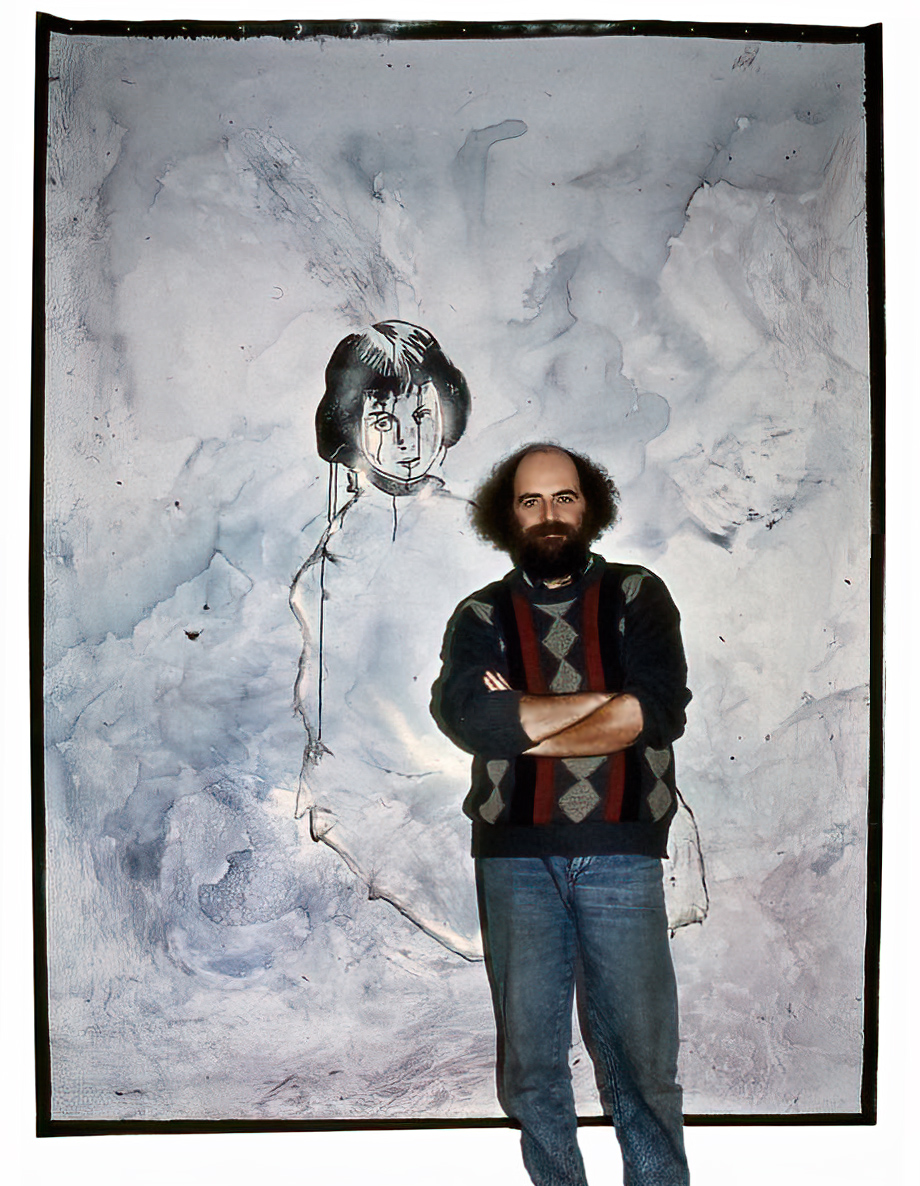

Der Künstler Peter Rech, ja auch den gab es natürlich, ja, diese seine Seite ist hier in gleicher Weise und fast in der Folge Paul Klees hervorzuheben: Wenn Peter, über seine riesigen Leinwänden gebeugt, stehend malte, dann ergab es sich, dann flossen die Linien zu Figuren zusammen. Dann entstand Leben auf der Leinwand, wie sie vordem nicht konzipiert war. Da war Liebe zum Menschen zu spüren, – wenn man vor ihnen stand, da in sei- ner kleinen Kapelle, die er vom Kölner Erzbistum übernommen hatte.

Peter Rech war als Schüler von Josef Beuys – ich glaube nicht zu übertreiben, wenn ich dies sage: diesem ähnlich in dessen Art, die Dinge des Lebens in ihren Widersprüchen und Zusammenhängen zu sehen und darauf zu warten, dass sie miteinander in Beziehung traten. Es klingt nur auf den ersten Blick etwas unangemessen: Dieses in sich gekehrte „JA,JA,JA – NÄ,NÄ,NÄ“ von Josef Beuys spiegelt eine stetig reflektierende Wartestellung, die auch Peter an sich hatte. Und in dieser Warte- stellung habe ich ihn oft vor Augen gehabt, – dies wenn er malte, dies wenn er kunst- und erziehungswissenschaftliche Texte verfasste. Als Lacanianischer Psychotherapeut, der er war, wusste er, dass eine Regel Lacans unumstösslich ist – um die leere Spur des Gesagten und Geschriebenen zu kreisen, bis sich die Gestalt ergibt. Peter hat tatsächlich das gelebt, wovon er überzeugt war. Wenn dies nicht immer so positioniert zum Ausdruck kam, dann hing dies mit dieser In-Warte- Stellung zusammen. Und das hat die Einen angezogen, hat aber auch Andere eher verständnislos gemacht, weil sie auf das Statement warteten. Die Letzteren haben dann gesagt: ‚Den versteht niemand, wie der seine Sätze zusammensetzt, schreibt und kompiliert; was er eigentlich meint‘ Die Anderen wussten, welche Schätze er mit sich herumtrug. Selbst ein Kardinal Meissner, den er alljährlich zur Fastnacht traf, wusste dies wohl und begegnete ihm sehr freundschaftlich, ihn anlässlich des ‚Karnevalls der Künstler‘ sehend und lachend rüberrufend: „Tach, Herr Räch!“.

Das machte wohl auch seine Beliebtheit bei den Studenten aus: Peter war bereit, alles infrage zu stellen. In der Kunst-Therapie-Ausbildung die Phasen des eigenen Lebens in Mandalas malen zu lassen – und in der nachfolgenden Stille, d.h. für ihn: im Warten auf die sich einstellende Erkenntnis fast bis zur Unerträglichkeit zu verharren.

Als wir im November 1984 in dem gestalttherapeutischen Institut Hilarion Petzolds in Beversee mit sieben Kollegen/-innen zusammensassen und die Deutsche Gesellschaft für Kunsttherapie DGKT e.V. gründeten – ein Vorhaben, das ganz wesentlich auf ihn und eine sich um ihn scharende Kölner Gruppe von Studierenden zurückging, – als wir zusammensassen und um den geschichtsträchtigen Augenblick dessen, was wir da taten, kaum wussten, war er eine wesentlich treibende Kraft. Eine Kraft, die mit bildnerischen Mitteln das festhalten wollte, was mit wissenschaftlichem Blick kaum zusammenfassbar war; und dennoch: Da war ein Peter Rech, der uns mit seinen erziehungs-, kunst- und psychologiewissenschaftlichen Kenntnissen half, das was im Augenblick kaum sichtbar war, sichtbar werden zu lassen; was ohne die therapiegeschichtlichen Verweise auf das in Kunst, Psychologie und Erziehung hineinreichende und erst zu erfahrene Unbewusste kaum begreifbar war. Fortan war er in der jetzt zunächst angedachten, schliesslich gegründeten Zeitschrift „Kunst & Therapie“ von Claus Richter zu vernehmen. Und wieder waren da jene erwähnten Schätze, die er mit sich herumtrug – und die in vielen Veröffentlichungen nachzulesen waren.

Eine dieser seiner inneren Kräfte, die ihn bewegten, war seine Nähe zur Natur.

Wenn Peter uns im Schwarzwald besuchte, war man auf einmal verwundert, wenn er einen unserer grossen und ehrwürdigen Eschen-Bäume umarmte oder wenn die sonst scheue Katze ihn sofort begrüsste und nicht mehr von ihm weg wollte. Diese Nähe zur Natur, von manchem Beobachter als eher sonderlich wahrgenommen, war Teil seiner alle Lebewesen umfassenden Spiritualität, einer Achtung vor der Natur, die man nicht erwähnen müsste, wenn sie nicht so aussergewöhnlich wie bei ihm gewesen wäre.

Da war aber auch und immer wieder jener rationale und auf Wissenschaftlichkeit bedachte Peter Rech, der die Dinge des Lebens bis auf die Spitze treiben konnte, um sie dann noch lange in der Schwebe zu halten. Denn eines traf mit Sicherheit auf seine Person zu: Entscheidung oder Positionierung war eigentlich für Peter etwas, das er lange hinaus schob, wie seine Texte, an denen er schrieb. Da war er fast schon katholisch-skrupulös in seiner Genauigkeit, bis er an eben jenen Schnittstellen des Gesagten war, die Neues verhießen. Aber da war auch etwas, das unverbrüchlich und nicht hinterfragt ihn ausmachte – seine Spiritualität, und damit der Auftrag an ihn, den Ausbildenden.

Ich vergesse nie, wie wir die Wiener Stephanskirche betreten, Peter mit beiden Knien auf der Erde und den Kopf tief verneigend. Ich habe wenig Menschen erlebt, die ihre tiefste Spiritualität so spontan auszudrücken vermochten. Hier war wieder ein Moment, der seine Studierenden so anzog; da war ein Moment, in dem ein tiefes Wissen die Schwere der Erkenntnis aufhob. Jene Szene im Zug, als wir in Richtung einer Tagung waren, kann durchaus neben der gerade beschriebenen in eben der oben geschilderten Ambiguität stehen: Wir sitzen, um das Wesentliche der Kunsttherapie ringend, im Nichtraucherabteil; ich gehe, mich erholend, eine Weile in den Gang nach draußen, komme zurück, – und da sitzt Peter, mit der schönsten aller schönen Mädchen paffend, so dass man die Beiden kaum noch sieht, die mich grinsend anschauen und fragen: ‚Na, is watt?‘ …

Nur ein paar Wochen ist es her: Peter und ich reden bei unserem letzten Frühstück, als ich ihn besuche, über den Anfang der Welt, über den Quantenstaub, der noch in uns allen steckt. Und wir schauen hinaus in seinen kleinen Garten, in den die Vögel, die er liebte, hinein und hinaus fliegen. Und wir reden am Ende unseres Treffens darüber, was Teilhard de Chardin so ungefähr gesagt hat: ‚Der Mensch bestehe aus Sternenstaub, in dem der Kosmos begonnen habe, über sich selbst nachzudenken.‘

Zurück zur Übersicht

Zurück zur Übersicht